Fräulein Bertha Sethe

Hafenplatz N. 3 1 Treppe

Berlin.

(Prusse)

Vapore diritto per Marsiglia|

II. Zoologische Notizen über die Lebensweise und sonstigen Eigentümlichkeiten des im vorstehenden naturgetreu beschriebenen und durch photographische Abbildung erläuterten, jetzt in Messina lebenden Exemplares von Homo sapiens caucasicus Germanus naturalista migratorius organicus. (Größtentheils nach den glaubwürdigen Angaben des Wärters, Dr. Eduard von Bartels aus Altona und nach Notizen, die von verschiedenen deutschen Reisenden in Italien gesammelt wurden.)

1) Daß die vorliegende Bestimmung des Individui richtig sei, wird von den meisten versichert; nur ob es wirklich zu der Art: Homo sapiens L. gehöre, wird von einigen bezweifelt, die dasselbe vielmehr für ein seltenes, leben gebliebenes Exemplar der von Scheuchzer als „Homo antedeluvianus“ beschriebenen, fabelhaften, fossilen Menschenart gelten lassen wollen.

2) Über die wirkliche Gemüthsart desselben herrschen sehr verschiedene Ansichten, je nach dem Charakter der Beobachter. Die Italiener, besonders die sogen. Gebildeten, verabscheuen ihn (wahrscheinlich weil er keine Glacehandschuh und Vatermörder trägt) als „Selvaggio“ (d. h. Homo silvaticus = Waldmensch). Die Herren von der preußischen Gesandtschaft in Neapel und Rom, nebst neupreußische Kreuzritter, die leider öfter ihr reines Junkerblut durch Gespräche mit ihm, (wobei derbe Wahrheiten zu Tage kamen!) besudeln mußten, hassen ihn als einen „auf Ähre janz demokratisch-flejelhaften Plebejer, der nicht den mindesten Respect vor staatlichen und kirchlichen Dogmen und sonstigen Autoritäten hat, auch wohl gar mal ihrem Erbadel durch demagogische Wühlerei gefährlich werden könnte!“ − Die deutschen Kaufleute in Messina bewundern ihn dagegen größtentheils aus der Ferne als etwas Unverständliches! Dagegen sind die deutschen Künstler in Rom sehr für ihn eingenommen, mochten ihn sehr gern und waren bestrebt, einen Proselyten aus ihm zu machen. Endlich die echt norddeutschen und norwegischen Jünger der Wissenschaft und Kunst, die ihn als Studenten, Doctoren, Philologen etc in Rom, Neapel, Capri, Palermo etc trafen, behaupten, es sei ein gar lieber Naturmensch, der in mancher Hinsicht etwas typisch Deutsches habe. ||

3) Die Lebensweise besagten Individui in Messina ist sehr eigenthümlich und behauptet der Wärter (Dr. v. B.), der ihn mit großer Zärtlichkeit und Sorgfalt behandelt, noch nichts dergleichen gesehen zu haben. Namentlich soll derselbe an enthusiastischer Schwärmerei und leidenschaftlicher Vorliebe für die See und ihre Geschöpfe die frühere Winter in Messina gesehenen ähnlichen Wandervögel bedeutend übertreffen (was ich übrigens nicht glauben kann. Anm. Anon.). Am frühesten Morgen schon, wenn eben der Tag anbricht, stürzt er sich in die See und schwimmt und taucht mit den Meeven um die Wette, welche den schönen Hafen von Messina im großer Zahl bevölkern. Dann sieht man ihn eine Stunde lang in einer Barke im Hafen umher rudern und Millionen der außerordentlich schönen und interessanten pelagischen Thierchen, die hier stets auf der Oberfläche des Wassers tanzen, mittelst eines feinen Netzes wegfangen. Unsägliches Elend bringt auf diese Weise das grausame blutdurstige Ungeheuer unter unzählige Familien wirbelloser Thiere, welche hier in schönster Harmonie sich ihres Lebens freuten. Manche verlassene Krebsbraut ringt vergebens sich die Scheeren wund und weint bittere Thränen über den eingefangenen Geliebten; mancher Tintenfisch seufzt um die geraubte Gattin und hüllt sich mittelst der Sepia seines Tintenbeutels in das dichteste Kleid tiefster schwarzer Trauer! manche zarte Salpe jammert um den Verlust ihrer, ihr ganz homogenen Großmutter und bedauert, nun nur noch die ihr ganz unähnliche Mutter zu haben; zahlreiche Waisen aus der großen Würmerfamilie erwarten täglich vergebens die nie mehr zurückkehrenden Eltern! Mancher Seestern, Seeigel, Schlagenstern sieht seine schönste Hoffnung auf zahlreiche Nachkommenschaft vereitelt; vor allen sind aber die zahllosen Schaaren der radiaeren Rhizopoden, der reizenden kieselgepanzerten Infusorien, zum bittersten Elend auserlesen. Tausende raubt täglich das verheerende Netz des Tedesco selvaggio und nicht genug damit – den ganzen Tag über benutzt er alle Zeit und Kraft nur dazu, sie auf die grausamste Weise mittelst des Microscops in das bessere Jenseits zu befördern, sie zu Tode zu gucken! Ist das nicht entsetzenerregend? Jedenfalls wird die Stellung des sonderbaren Raubthiers unter der Gattung „Homo“ dadurch mehr als zweifelhaft! Was soll man aber weiter dazu sagen? ||

Zoologische Charakteristik und systematische Beschreibung des seltenen und merkwürdigen Geschöpfes, welches im Winter 1859/60 in Messina im Hotel Victoria, in der Palazzata, 4 Treppen hoch, Zimmer No. IV, zu sehen ist.

Eintrittspreis: ein noch unbeschriebenes Seethier! –

I: Zoologischer Charakter

Kreis: Wirbelthiere. Vertebrata.

Klasse: Säugethiere. Mammalia.

Ordnung: Zweihänder. Bimana.

Gattung: Mensch: Homo.

Art: Der vernünftige Mensch. Homo sapiens Linné.

Race: Kaukasischer Homo sapiens caucasicus.

Stamm: Germanisch. H. s. c. Germanus.

Stand: Naturforscher. Naturalista.

Fach: Reisender organischer St. N. migratorius organicus.

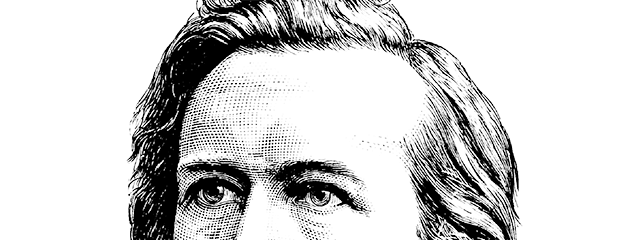

Das vorliegende Exemplar ist ein ausgewachsenes Männchen, in der beifolgenden Photographie vollkommen naturgetreu in 1/12 natürlicher Größe abgebildet, und zwar in demselben Sommerkleid, in welchem es am 18ten October 1859 in Messina gefangen und eingesperrt wurde. Die totale Länge vom Scheitel bis zur Sohle beträgt genau 6 Fuß Rheinisch oder 1910 französische Millimetres, wovon der Kopf 1/8, das Gesicht 1/10 einnimmt. Im Ganzen vollkommen normal ausgebildet, befand sich das in Rede stehende Individuum zur Zeit seiner Gefangennehmung vollkommen wohl (jetzt ist es, trotz der ausreichenden Fütterung, etwas herunter gekommen; die Stubenluft scheint ihm nicht ganz zuzusagen –) und zeigte damals folgende weiteren Eigenthümlichkeiten: ||

Die gesamte Körperstatur kräftig und gedrungen, doch eher schlank als untersetzt; Skelett mittelschwer, Muskeln entwickelt, doch übermäßig an den unteren Extremitäten, wogegen die oberen schwächer sind.

Hautfarbe an Gesicht, Hals, Händen und Vorderarmen nußbraun (dem italischen Brunette sich nähernd) doch offenbar nur durch den temporaeren Einfluß der südlichen Sonne, da die vor derselben durch Strohhut geschützte Stirn ebenso weiß ist als der übrige Körper (echt nordisch!).

Kopf und Nacken von einer starken hellblonden weichseidenhaarigen Mähne bedeckt (erst seit 4 Monaten wieder gewachsen und dafür ziemlich lang) welche sich vor den Ohren in einem mehr flaumigen kraushaarigen Backenbart fortsetzt. Dieser culminirt unter dem Kinn in einem starken Haarschopf und geht durch eine dünne Wimpernlinie beiderseits der Mundwinkel in den grobhaarigen, übrigens noch mäßig entwickelten Schnurrbart über. Der Bart ebenso dunkelblond als die Augenbrauen und Wimpern. Augen etwas tief liegend; Iris hellblau (echt germanisch). Wangen durch tiefe braunrothe Farbe ausgezeichnet.

Zur Zeit der Gefangennehmung war der Körper von folgendem (wie es scheint, den ganzen Sommer meistens getragenem) Sommerkleid bedeckt, wie es in der Abbildung getreu wiedergegeben ist. Den Oberkörper nebst den oberen Extremitäten umhüllt ein weißes, fein schwarz getüpfeltes (siehe die Schatten) Baumwollhemd, ohne alle Tuchnadeln, Knöpfchen, Halstuch und sonstigen überflüssigen Schmuck; die unteren Extremitäten werden von ein paar weiten, weißen, mit feinen rothen Längsstreifen versehenen Leinenen Pump- (Matrosen-) Hosen) umschlossen, deren näheres Schicksal so interessant ist, daß darüber hier ein Auszug aus einem Brief des betr. Exempl. an seine Mutter eingeschaltet werden mag:|

Auszug aus einem Brief des Naturalista migratorius an seine Mutter, seine merkwürdigen Inexpressibles betreffend:

„Liebe Mutter!

Du erinnerst Dich vielleicht dunkel noch, daß ich, als wir zusammen den Koffer für die italienische Reise packten, die großen zum Sammeln der Seethiere bestimmten Gläser in ein paar alte weiße rothgestreifte Sommerhosen von mir wickelte. D. h. Alt waren sie eigentlich nicht, obschon bereits im Jahr 1851 v. Chr. G., Als ich noch das Merseburger Gymnasium besuchte, geboren. Allein damals durfte ich sie nicht tragen, da Vater die weiten Hosen, für die ich so schwärmte, nicht leiden konnte, und nun vollends von diesen, allerdings mehr als mäßig weiten Pumphosen, behauptete, daß sie ganz abscheulich aussähen und daß meine Flegelei (ich befand mich ja damals in der vollen Blüthe der Flegeljahre!) darin viel zu weiten Spielraum hätte und übermüthig würde. Mit schwerem Herzen mußte ich also die Geliebten in den Kasten schließen und durfte sie nur zum Turnen, und dann anziehen, wenn ich auf Mauern und Bäumen im Garten verstohlen umherkletterte. Auch später: in Würzburg, wohin ich sie Sommer 1853 mitgenommen, gelangten die Guten zu keiner Anerkennung, da meine dortigen Freunde ebenso wenig Sympathie, als Vater, dafür fühlten und behaupteten, ich gliche darin eher einem türkischen Soldaten oder Matrosen, als einem reellen deutschen Studenten. So wären sie vielleicht, wie so viele schlummernde Talente, unerkannt, ungeweckt und unbeachtet durch diese irdische Welt gegangen und nach einigen Jahren namen- und ruhmlos den Motten zur Beute geworden, wenn nicht die Reise nach Italien für sie, wie für so viele bedeutende und unbedeutende Geister, der maaßgebende Wendepunkt irdischen Geschicks geworden wäre. || Ein dunkler Instinkt leitete mich damals halb unbewußt das edle Gefangene zum Einpacken der Gläser zu benutzen, nicht ahnend, welch großen Nutzen sie mir bringen würden. Der heiße Sommer in Neapel kam und mit ihr die volle Gluth der südlichen Sonne, die so manchem schwitzenden deutschen Gemüth sehnsüchtige Lobpreisungen seines milden norddeutschen heimathlichen Sommerhimmels entlockt. Hatten wir doch im Juni und Juli das Vergnügen, wochenlang zwischen 30–35° R im Schatten zu sitzen resp. zu laufen und zu liegen, wobei das Thermometer selbst Nachts keine 5° herunter ging. Daß da Kleider überhaupt höchst lästig waren, kannst Du Dir denken und zu Hause machte man sichs so natürlich und leicht als möglich; wollte man aber ausgehen, so war man, selbst auf dem paradiesischen Capri, dennoch gezwungen, mindesten Hosen und Hemd anzuziehen – und was mir nun die armen alten verachteten Pumphosen für treffliche Dienste leisteten, wirst Du begreifen. Neu ans Licht gezogen und zur gerechten Anerkennung gekommen, leuchteten ihre feinen rothen Streifen auf dem lichtweißen Grunde doppelt schön, und doppelt leicht umwehte das leichte dünne Linnen die beiden Gehwerkzeuge, die sich keine angenehmere Decke wünschen konnten. Unter solchen Umständen wurden die früher so verachteten Geschmähten jetzt sogar der Gegenstand allgemeinen Neides meiner Landsleute und besonders mein Zeltgefährte Allmers bedauerte sehr, nicht auch im Besitz gleicher Kleinode zu sein, besonders, da er sehr bittere Erfahrungen mit echt neapolitanischen Sommerhosen zu machen Gelegenheit hatte. Er kaufte sich davon 2 Paar, jedes für einen ganzen Piaster, davon hielt das erste, blau karirte, 5¾ Stunden und löste sich nach der ersten Excursion, noch am ersten Tage, in Fetzen auf; das zweite dagegen lebte bis zum folgenden Tage und konnte im Ganzen 11½ Stunden getragen werden, ehe es völlig in Trümmer ging. ||

Nicht allein aber, daß die trefflichen Matrosenhosen die übermäßig heißen Sommermonate in Neapel nur erträglich machten, nein, auch in dem paradiesischen Augustmonate unseres ganz ungefährlichen Lebens auf dem herrlichen Capri bildeten sie die beständige, weil einzige Hülle der unteren Extremitäten und wurden ihrer Tugend halber sogar von Allmers in einem besonderen Gedicht besungen. Ja, sie leisteten da wohl ganz Außerordentliches. Nur wenn einer weiß, wo wir in jenen heiligen Tagen überall herumstrichen, auf Felsen herabrutschten, im Dorngebüsch umherkletterten und ohne alle Rücksicht auf Kleidung durch dick und dünn gingen – der muß in der That die beispiellose Tugend dieses edlen Paars bewundern, das unversehrt aus allen diesen Kämpfen hervorging. Ja, unglaublich aber wahr, auch auf der ganzen Sicilischen Reise blieben sie die hauptsächlichste, fast die einzige Kleidung und bewährten auch hier ihre Tugenden aufs Beste. Erst gegen Ende derselben trat die traurige Katastrophe, welche auch sie von der Bühne, wenigstens für die betreteneren Gegenden und die Städte abrief und ihre ehrenvolle Laufbahn schloß. Bereits am 14. Sept., auf dem Monte pellegrino, hatte ich einige verdünnte Stellen auf beiden Beinen bemerkt, welche daraufhin, in dem Tempel von Girgenti, zu wirklichen Löchern aufbrachen. Diese wurden zwar glücklich gestopft; allein im weiteren Verlauf der Reise, besonders nach dem ersten, zwölfstündigen Maulthierritt, erschien auch eine höchst bedenkliche, schleierartige Verdünnung der gesammten Sitzgegend, welche bei dem zweiten, 14 stündigen Ritt, von Caltagirone nach Palazzolo, in Gestalt von etwa ein Dutzend größeren und kleineren Löchern zum Durchbruch kam. Das Tragischste passirte über dem letzten Dorfe, 2 Stunden vor Palazzolo. Wir hatten uns und unsere Maulthiere an einem kühlen Brunnen gelabt und wollten nun wieder aufsitzen. Ich schwang mit dem gewöhnlichen kühnen Schwung in meinen hohen Sattel – da höre ich ein bedenkliches Geräusch, wie von durchgerissener Leinwand, und fast gleichzeitig einen Schreckensruf meines Gefährten.| Ich schaue nach meinem Fuß – und wer beschreibt mein Entsetzen und meinen tiefen Schmerz! – Der ganze linke Unterschenkel hatte sich durch Selbst-Amputation in einem mächtigen Riß abgetrennt vom Oberschenkel der linken Hose und ich mußte nun mit 1½ Hosenbeinen angethan, hoch zu Maulthier meinen feierlichen Einzug in Palazzolo halten. Dabei wurde ehrenhalber das abgetrennte Unterbein als Panier an die Stockspitze gebunden. In Palazzolo flickte ich zwar dasselbe mit Aufgebot all meiner Schneiderkunst wieder an; doch fiel diese Heilung, – wie die Photographie zeigt – immerhin sehr unvollkommen aus, und bei dem Umherklettern in den Steinbrüchen von Syrakus gesellten sich dazu wieder so viele neue und nicht mehr stopfbare Löcher an beiden Beinen, daß ich endlich das weitere Tragen aufgeben mußte, eigentlich nur durch Allmers moralisch gezwungen, welcher behauptete, in diesem Zustand mich nicht mehr begleiten zu können. Ihr letzter Tag war auch der letzte Tag in Syracus, der südlichste Punkt, den ich überhaupt erreicht habe, die höchst interessante Fonte Cyrane. Nun sie haben ihre Dienste gethan – Friede ihren Lumpen! Sie werden in Mitten meiner Reisetrophäen in meinem Studierzimmer prangen, wo auch der Strohhut, der Hammerstock, die Alpenschuh etc., in Pension zusammen aufgehängt, mich noch oft an diese schönen Reisetage erinnern werden.“ – Soweit der Brief des wandernden Naturforschers. Am letzten Passus anschließend, führt die zoolog. Beschreibung die Photographie folgendermaßen weiter zu erklären fort:

Die linke Hand hält den berühmten Neapolitanischen Strohhut für 20 Pfennige – das Entsetzen der gebildeten Neapolitanischen Welt – im Grunde aber eine erträgliche Erwerbsquelle, da es mittelst desselben erlaubt war, die IV. Classe der Eisenbahn (als „persona di giaccole cappoba““) zu benutzen; eigentlich nur ein geflochtenes Strohband, spiralig um eine ideale Axe gewunden, und je 2 sich berührende Windungen durch Nähte aneinander befestigt. || Unter dem classischen Strohhut schaut der Holzgriff des nicht minder kostbaren großen Familien Regenschirms hervor, der jetzt, da der seidene schwarze in Neapel gestohlen und der blaue Wachstaftschirm aus Florenz in den Krater des Vesuv gestürzt, als einziges Individuum seiner Gattung noch übrig ist. Täglich beständiger Begleiter, diente er doch fast nur gegen die Sonne, weshalb auch von der ursprünglichen Farbe (Grau) nichts mehr sichtbar ist. Regen kam ja überhaupt in den 6 Monaten seiner Reise kaum vor. Dahinter stützt sich der linke Arm auf die mobile Pflanzenpresse zwischen deren beiden, durch Riemen fesst zusammengeschnallten geflochtenen Drahtplatten fast den ganzen Sommer hindurch, auch auf der sicilischen Reise, ein dickes, im Werden begriffenes Paket künstlichen Heues eingeschlossen war. Zwischen Arm und Pflanzenpresse befindet sich der Beutel zum Schneckensammeln, dahinter der große Sack für die Mineralien. Presse, Hut und Schirm ruhen auf einem Felsen, über welchen der treffliche, nicht genug zu preisende Plaid ausgebreitet ist, dieses trefflichste und brauchbarste aller Reiseeffecten – in einer Person Bett, Sitzkissen, Lagerdecke, Regenmantel, Sturmtuch, Zeltdach, Effektenhülle etc. Der treueste Begleiter auf allen Expeditionen, hat er auch auf dieser Reise täglich die trefflichsten Dienste geleistet. Zwischen dem grauen Plaid und dem verwundeten linken Hosenkniebeine liegt ein großes Paket gesammelter Pflanzen, darunter auch der mächtige, aus Syracus vom Fiume Anapo mit gebrachte Papyrusbusch, leider mit seinen feinen Grasköpfen in der Photographie sehr undeutlich ausgefallen. Über die Brust weg spannt sich der Riemen der kleinen Botanisirtrommel (der große Coloss war auf der sicilischen Reise nicht mit) welche unter dem rechten Arm vorschaut und zum Sammeln der feineren Sachen bestimmt war. Die Rechte hält fest den unschätzbaren geologischen Rohrstock mit dem aufgesetzten Spitzhammer, ein höchst werthvolles Instrument, weniger zum Klopfen der Steine (obwohl auch hierfür gut und viel angewandt, besonders auf den Valionen) als zum Klopfen der italienischen Rücken (im Nothfall auch Köpfe) zu welchem edlen Zweck der Selbsthülfe er mit bestem Erfolg viele Male angewandt wurde. || Über der rechten Schulter hängt vorn die Korbflasche herab, ebenfalls ein sehr dankbarer und oft höchst erquicklicher Reisebegleiter, dessen Wein- oder Wasser-Inhalt auf den langen Reisewegen gar oft die dürstenden Lippen erfrischt und die sinkenden Kräfte neu gestärkt hat. In der rechten Hand sind auch die Riemen der beiden Reisetaschen sichtbar, welche meist mit der Pflanzenpresse und dem Plaid zusammengeschnallt tornisterartig getragen wurden. Die Taschen selbst ruhen am Boden und sind wegen des kurz abgeschnittenen Kniestücks nicht zu sehen, ebenso leider auch nicht die berühmten Alpenschuhe, welche doch das ganze Charakterbild erst wesentlich würden vervollständigt und ergänzt haben. Ist ihre Form auch noch so plump und ihr Eisenbeschlag mit Hufeisen und Nägeln noch so schwer, so haben sie darum doch mir um so bessere Dienste als höchst praktische Kletterwerkzeuge geleistet und zwar auf dieser italischen Reise so viel oder noch mehr, als in den Alpen. Die Etna-Tour hat auch diesen, sonst fast unverwüstlichen Instrumenten den letzten Rest gegeben. Sie werden nie mehr wandern! Um das Bild des deutschen Naturforschers auf der Sicilischen Reise ganz zu vervollständigen, mußten ferner auch manche kleineren Gegenstände sichtbar sein, welche auf der Photographie ebenfalls fehlen: ein kleines und ein großes Skizzenbuch (welche meist mit den Pflanzen zusammengeschnallt waren), ein Malerkasten mit Bleistiften, Pinseln und Aquarellfarben, dann ein paar fußlange Stengelglieder von Bambusrohr, von etwa 4 Zoll Durchmesser, welche aus dem Butera-Garten in Palermo mitgeschleppt wurden, ferner zahlreiche kleinere und größere Gläser, Flaschen und Schachteln, zum Sammeln von Insekten, Schlangen, Algen, Schlamm, Erdarten etc., zum großen Theil an dem breiten blauen Gürtel befestigt, welcher Hosen und Hemd um die Hüften zusammenhält, − endlich ein kleines, meist auf bloßem Leib getragenes Ledertäschchen, dass Uhr, Geld und Compass einschließt. – So erst ist das Bild naturgemäß zu seinem Typus abgerundet! – ||